文|文艺评论家、资深报人 张念贻

插画、漫画、连环画,在我的印象里,三者是联系在一起的。先说连环画,小时候在我们村,就数我们家的小人书最多,三国、水浒、红楼、西游四大名著不必说,聊斋、封神、东周列国、岳飞传、杨家将,我家都是整套的,装在一个大箱子里,村里娃们都来借着看。印象最深的是聊斋里的《婴宁》、西游里的《大闹天宫》、红楼里的《黛玉葬花》。

“诗赋小道,壮夫不为”,借用《书谱》里孙过庭的话说,“漫画小道,大家不为”,其实小道不小,同样是大路朝天大千世界大师林立,实际上,即便是齐白石、叶浅予、张仃、黄永玉等大家,所都曾对漫画极为热衷。

我对漫画的喜欢,似乎从来都没有消减过。一提说要写点有关漫画的文字,喜欢再度爆棚,像是洪水冲破闸门,像是浪潮冲击海岸,是汹涌的,是澎湃的。由远及近,由近及远,读过的书,看过的画,知道的人,逐一翻检、逐个回味。

因为对历史学家大学者陈寅恪的熟悉,了解到其兄长陈师曾,清末民初“一代画坛主将”,上学时囫囵吞枣读过陈师曾的《中国绘画史》,前几年在书店里看到《陈师曾漫画集》,果断买下,看后才知道即便是美术界对陈师曾的漫画、插画创作都鲜为人知。陈师曾漫画、插画影响了幼年的丰子恺,“寥寥数笔,余趣无穷”、“着墨不多、诗趣横溢”,丰子恺对陈师曾的评价,也是自己的风格写照。丰子恺先生在1943年写的《漫画创作二十年》一文中,开篇表达了两个意思,一是为陈先生鸣不平,二是明确“漫画”二字,是在他的画上开始起用的。他说“人都说我是中国漫画的创始人。这话未必尽然”,他认为陈师曾才是中国漫画的始源,不过那时候不叫漫画,所以世人不知“师曾漫画”,只知“子恺漫画”。

子恺先生以慈悲为怀、天地众生为念,童心缱绻,终生以儿童为师,他说他是“儿童崇拜者”,他觉得成人大都已失去本性,只有儿童天真烂漫,人格完整,才是真正的“人”。他的漫画简静素洁、清新雅致让我阅读至今,小时候印象最深的两幅漫画,一幅是《阿宝两只脚、凳子四只脚》、一幅是《澹澹的脚踏车》,后来读到子恺散文绘画选本多多,如《智者的童话—丰子恺的漫画人生》,再如丰陈宝、丰一吟合著的《爸爸的画》,陈星、朱小江编著的《几人相忆在红楼》、,甚至还读了陈星著《丰子恺研究学术笔记》。2012年,老黄埔饶平如年逾八旬用画画的方式追忆亡妻毛美棠的故事,令人至为感动,次年广西师大出版了《平如美棠,我俩的故事》,看到后我在第一时间买了下来,从那个年代过来,看看他的漫画笔法,完全有着“子恺之风。”

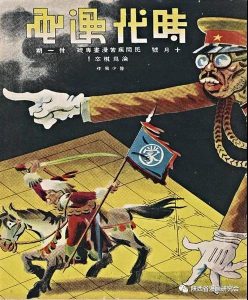

说到“小丁”,想起赫赫有名的“漫坛四老”——华君武、丁聪、廖冰兄、方成。华老的大名妇孺皆知,我印象最深的要数那副张春桥受审的“死猪不怕开水烫”,原来画人是可以这样画的。廖冰兄与华君武大名同在,南北对峙。我在1980年第五期《美术》杂志上,看到过廖先生题为为《我的漫画是“炸”出来》一文,道出“创作”的胆量与勇气。其实许多大画家,包括叶浅予、张仃、黄永玉等都是漫画的积极参与者、支持者,黄永玉先生画过许多妙趣横生的水墨漫画,令我过目不忘的是老鼠母子图,题款是“我丑,我妈爱我”,黄先生的文学造诣尤高,一部《无愁河的浪荡汉子》被《收获》杂志连载多年。我曾先后读到过黄永玉两篇怀念文章,一篇是刊登在《文汇报》上的怀漫画家黄苗子的文章,题目比较大胆《他幼稚得不知道什么是乳沟》,这样怀友人,也是一绝。另一篇是今年夏天陪女儿读李陀、北岛的《给孩子的散文》中所选的《米修士,你在哪里呀?——怀廖冰兄》,黄先生称廖先生为“杰出的漫画斗士”,极为鲜活地追忆了和廖先生的交往,特别是四十年代在香港《华商报》的经历,廖先生的画一出,市民争相抢购。

如果还有一些琐细的记忆,拉拉杂杂的说,中学时候到学校图书室时常借阅的刊物有《连环画报》,多年后又从旧书市淘来,实在惊奇,过去有过一个怎样的美术年代,画家的功力个个称奇。还曾热衷过海峡对岸的蔡志忠,漫画形式解读中国古典,蔡志忠堪称首功,我陆陆续续买了蔡志忠的全套漫画,特别喜欢老子说、孔子说、庄子说、韩非子说、世语新说、唐诗说、禅说等的副题,智者的低语、仁者的叮咛、自然的箫声、六朝的清谈、尊者的棒喝等等。目力向外,还曾热读德国漫画大师卜劳恩《父与子》系列漫画,少儿出版社、译林出版社的各种版本都买过,法国式的幽默我常常与英国的《憨豆先生》喜剧电影联系在一起,我曾试图把我的这些爱好传递给女儿,也许是方法不当,也许是时代不同,零零后的一代的绘本阅读,“凄惨惨”、“血淋淋”真的叫我时常“摇摇头”、“耸耸肩”。

王西京先生的报纸美编经历是传奇,经常被人提及。还有更多的人毕生奉献给了报纸。陕西日报的叶浓、叶坚两位先生,前者是文艺编辑,诗书画造诣颇高;后者是美术编辑,专攻漫画。我与叶浓老有过交往,虽已耄耋之年、人书俱老却虚怀若谷,总坚称自己于书画是外行。我有翻检陕西老报纸的癖好,从陕西日报到西安日报、从陕西农村报到陕西工人报等等,老报纸里的老漫画,常读常新,时光流水故纸封尘,流连期间依旧感动于那些智慧的浪花。

八、九十年代的《西安晚报》上还经常能够看到王尚信、严效洲先生的肖像漫画。王先生偏重速写、简洁传神;严先生偏重水墨,饱满丰润。我知道王先生也在晚报供职,误以为严先生也是晚报的,后来才知严先生是西安联大的教授。陕西众多画家都画过包括“八大怪”的陕西风情漫画,特别有印象的,一个是王尚信,一个是李昆。我曾淘到过王尚信先生的《尚信速写》,笔法神速、简洁明快,我在其中意外发现我所在报社编委史经学先生的漫像,速写勾勒,妙笔传神。这张三十年前的漫像,史先生将其用作微信的头像。

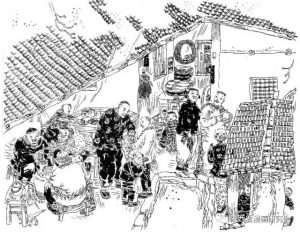

翻开陕西老报纸,仿佛打开年代记忆的大门,除了曾经躬耕于报纸的报人,会发现一连串善良的名字,李乃良、赵良、赵炜、崔辛、王培琪、赵世霖、赵时铭、宋黎明等等。一想到人就会想起作品,乃良先生画风颇得华君武老的真味,又有水墨漫画创新,执着漫画创作长达半世纪,后来得到他的作品集,竟然发现小时候读到过的《老实话叮当》,是乃良先生和童话作家周锐先生联手之作。想起西丁先生,就会想起他一根绳子穿几人缠手绊脚的《扯皮歌》,想起赵炜先生就会想起一盘象棋所有棋子涌到楚河汉界的《假如人人都下海》。曾经有个火热的漫画年代,报社美编之外,我知道众多漫画家来自不同行业,赵炜先生曾领宝鸡长岭工会漫画群风气之先,包括当过新城区长、高新管委会主任的王培琪先生、陕西石油公司的赵良先生。翻检陕西漫画史,会惊奇发现大画家李世南先生的名字,而他的前半生,上的是电力学校,干的是车间铣工。前不久出差到商洛,和省美协少儿艺委会秘书长靳长安兄聊到已故国画家王军强先生、曾在商洛文化馆任馆长后调入西安,感慨其英年早逝命运多舛,归来在陕西漫画史上王先生漫画作品和自画像,很是感慨。宋黎明先生曾经连载于西安晚报的《西安往事》,称得上为全国老城市记忆提供了一个独特的“漫画标本”、“绝对化石”,纵使怀旧的老照片也无法取代那悠远的往事、亲切的记忆、温暖着、幽默着、永远着。

大约十年前,我所供职的报社开辟专门的时评版,由当时的同事老贺,万鑫和我负责,最初领导提议上两张老贺和我的漫像在版面上,老贺找到曾在三秦后来到华商的漫画编辑给我们各画了一张漫画,漫画最终没有上到版面上,却留了下来。十年前,全国报纸的时评版开始热度攀升,给漫画作者提供了空间,每天编评论、写评论,总像是一场紧锣密鼓的战役。作为同城媒体,就像是同时作答的考卷,华商的评论,评论版的漫画始终都在我们的对视之中。

直到十年后,我才和王启峰、张永文有了交往,先后在一起吃过两次饭,和进城、辛刚一起,他们都是漫画家,我是他们的粉丝。毕竟多年“抱”纸为生,我对他们的漫画、插画都是熟悉的。

启峰同样是肖像漫画的主攻手,他的肖像漫画饱满开阔、神魂隽永,更是呈现出独绝魅力。印象深刻的是世界杯期间,他的球星漫像热风铺面,活力四射,大放异彩。更为特别之处,在于他所编辑的漫画版面有着开阔的视野,将国际、国内的漫画视野带入这座城市,尤其难能可贵。我知道多年前,启峰出过漫画绘本《冷眼娃》,也注意到一篇他接受访谈的标题“这只娃总被天气决定悲欢”,他率先创造了“冷眼娃”这样一个独特形象,隐藏着“热泪”,因为思想、因为感情,决定了启峰,是启蒙者、是思想者,他攀的高峰,行的是大道。

多年来,我与进城有关漫画的交流探讨从未停止,我去淘书淘报纸,经常会将包括他自己曾经的漫画拍下来、发给他,将老报纸上老一辈漫画人的作品拍下来发给他,也会将我淘到的漫画书籍送给他。几年前,我曾淘到一张署名许志强编绘“村学记事”的漫画原作,不久前和进城偶然聊,进城黯然说是启蒙老师去世心中难过,一问是谁,是许志强先生,我立即表示,我那有幅先生作品送你。回家后当即找出择日送给进城,“这总算有个念想,有个念想”,进城说。后来看陕西漫画史才得知,志强先生竟是我所供职的报社初创期的美编,而我却从未知晓。

数年来,进城送我的陕西漫画界的作品,包括李乃良先生的《乃良漫画》、宋黎明先生的《西安往事》、吉建芳的《说王道》等,像是陕西漫画的万花筒,让我洞见群星“陕”耀的“陕”漫世界。

因为漫画情结,所以漫画结友。在一起聚聊,总是欢快的、愉悦的,如果说共同的特点,他们身上都有一种温和、谦逊的的气质,也许这正是漫画家们的共同精神所在。

这一年,陕西漫画学会迎来六十年,微信公号启动,微信互动频繁,出人意料又令人动容的是,公号接连刊发的系列文字中,连篇累牍追溯、追忆陕西漫画的历史与前辈,在一个“数典忘祖”、“人心不古”的年代,他们的根扎深,也注定开的高,枝繁叶茂有时、注定繁花有期、硕果累累有日。

由近及远,他们正在举起风中的旗,好风正猎猎。

2017年11月11日~12日